国際平和のために「わたしが」できること。「よこはま子ども国際平和シンポジウム」初開催!

「国際平和について考えよう」と言われても、あまりにも壮大なテーマで、なんだか自分からは遠いお話のように感じてしまいませんか?

しかし、世界のどこかで起きている紛争や貧困、差別といった問題は、私たちの日常生活と地続きにあり、お互いに影響を与え合っています。なかなか自分ごととして捉えにくい、この「平和」について、子どもと大人が共に考える「よこはま子ども国際平和シンポジウム」が、12月9日に横浜市庁舎アトリウムにて初開催されました。

国際機関代表者や企業代表者、子どもピースメッセンジャー、高校生代表者などが登壇し、様々な年代・立場から未来について語り合ったシンポジウムの模様をヨコエデュ編集部がお届けします!

横浜から世界へ、平和への願いを発信する

快晴のもと開催されたシンポジウムの会場には、市内の小中学生や留学生、一般参加者など多くの人が集まり熱気に包まれています。また、舞台上のスクリーンには、オンラインで参加している子どもたちの姿も見えます。

気になるのは、いたるところに見つけられる「BLUE VOICE」という言葉。

さて、これはどんなメッセージが込められているのでしょう……?

まずは、山中 竹春 横浜市長から開会の挨拶が行われました。

横浜市は「国際平和」に力を入れて取り組んでいることや、このシンポジウムをきっかけに、子どもたちが平和への関心を深め、自分に何ができるかを考えアクションを起こしてほしいという願い、そして今後もシンポジウムのような機会を通じて、誰もが心豊かに過ごせる世界の実現に尽力していきたいという決意が語られました。

横浜市は、なんと38年前から「よこはま子ども国際平和プログラム」に取り組み、子どもたちと共に平和活動を行っている歴史があります。

1987年には国連から「ピースメッセンジャー都市」の称号が広島市・長崎市とともに授与され、日本で唯一「子どもピースメッセンジャー」を国連に派遣している都市なのです。 国際都市・横浜ならではの、未来へ向けた取組なんですね。

BLUE VOICE〜どうしても今、セカイへ伝えたい〜

「よこはま子ども国際平和プログラム」は、約4万人の小中学生の中から「子どもピースメッセンジャー」が選ばれる「よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト」から始まります。

このコンテストでは、毎年、ほぼ全ての横浜市立学校の小中学生が参加し、「国際平和のために、自分がやりたいこと」をテーマに、作文やスピーチを通して平和への思いを伝えています。区予選、市本選を経て、みごと市長賞を受賞した4名が「子どもピースメッセンジャー」として、ニューヨークにある国連本部等を訪問し、平和への願いを世界に発信するという大役を担います。

令和6年度に市長賞を受賞したのは、林 睿騰さん(潮田中学校3年)、イグウェ ケイト友菜さん(西谷中学校3年)、志村 優妃さん(市場小学校けやき分校6年)、加藤 夢丸さん(大道小学校6年)です。

会場のいたるところに散りばめられた「BLUE VOICE」はスピーチコンテスト参加者で結成されたチーム名で、そこには「青い空の下、見上げればみんな一緒。皆で世界に声を届ける。地球の声を聞く」という思いを込めているそうです。

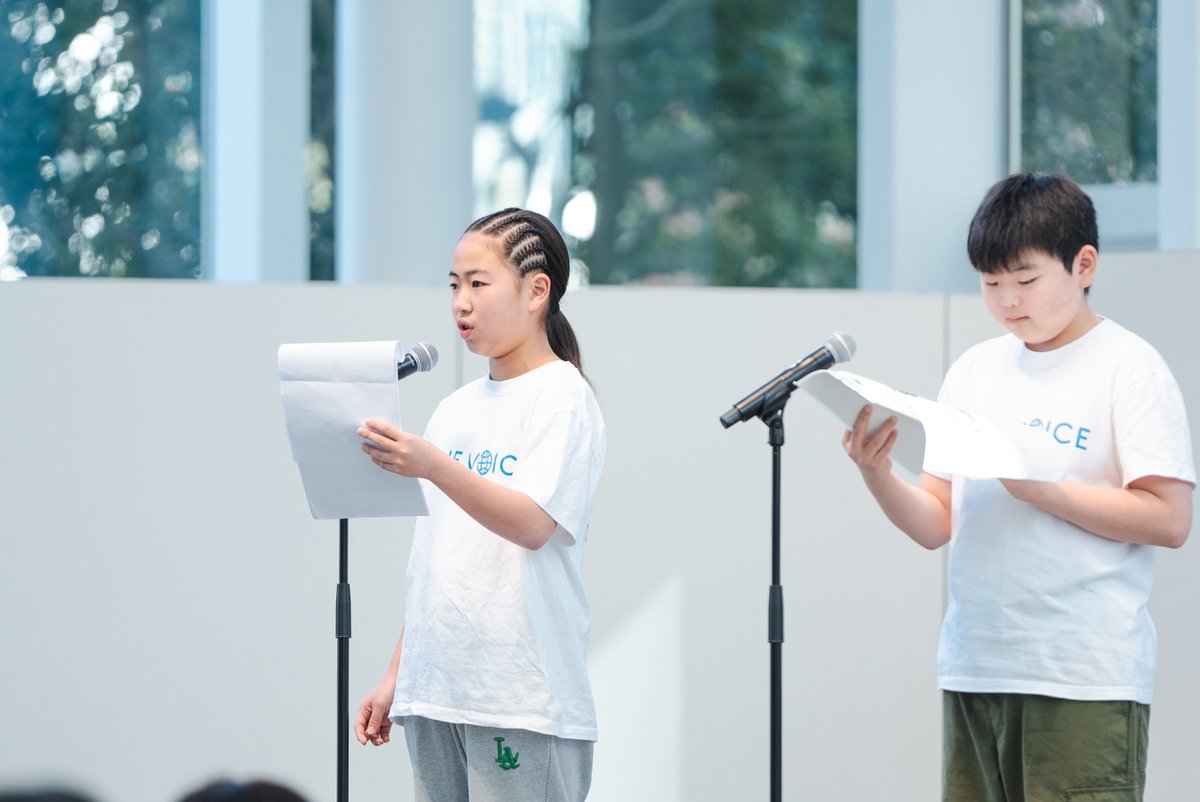

そして、いよいよピースメッセンジャーの4名が「よこはま子どもピースメッセージ2024」の発表とニューヨーク国連派遣の報告を行うために、ステージへ!

ピースメッセンジャーのイグウェさん、林さん、志村さん、加藤さん

ニューヨーク派遣では、アミナ・J・モハメド 国連副事務総長 、中満 泉 国連事務次長をはじめとした国連を代表する方々との会談、9.11メモリアルの訪問、国連国際学校での授業体験などの体験を通して、貧困や飢餓で苦しむ子どもたちの現状、SDGsや人権の大切さなど、平和について深く学んだことが報告されました。平和は一人ひとりの行動から始まること、そして世界の現状に関心を持ち、自分に何ができるかを考え、行動することが大切だと訴えました。

一人ひとりの「知る、考える、行動する」積み重ねが、世界を変えていく

ピースメッセンジャーの4名は、活動報告だけでなく、ANAホールディングス上席執行役員 宮田 千夏子さん、WFP国連世界食糧計画 日本事務所代表 津村 康博さん、マレーシアに留学中の横浜サイエンスフロンティア高校2年 浅沼 貴子さんが登壇したパネルディカッションにも参加しました。

3名のパネリストは最初にそれぞれの立場から平和への取組や考え――ANA宮田さんは、CO2削減のため、環境に優しい燃料の活用や燃料節約操縦などに取り組んでいること、WFP津村さんは、食料支援に加え、多民族共生支援や砂漠化対策など平和構築にも貢献していること、高校生の浅沼さんは、多様な文化体験やパレスチナでの交流を通して平和の尊さを実感し、異文化理解の重要性を訴えていきたいこと――を共有しました。

また、パネリストたちは、議論を通して自身も多くの刺激を受けたこと、そして若い世代へ、「自ら考え、行動し、様々な情報にふれる中で自分自身の考えを深める」ことの大切さ、「興味のある分野を深く掘り下げて学ぶこと」の重要性、「知ること」と「受け入れること」の継続というメッセージを送りました。

パネルディスカッション後に行われた意見交換会では、観覧者から感想や意見を求めたところ、子どもたちから「本日の登壇者たちのメッセージには共通するところがあったこと」「平和についてもっと知りたい、自分にできることを探したい」といった意見が出ました。

最後にピースメッセンジャーたちが、シンポジウムを通して得た学びと今後の活動への決意をそれぞれの言葉で表明し、会が締めくくられます。

大役を終えてどうだった?ピースメッセンジャーにインタビュー

シンポジウム終了後、ピースメッセンジャーの4名に「まずは、今日一日お疲れ様でした!」と伝えると、満面の笑顔で「ありがとうございます」と答えてくれました。

さぞや緊張したことだろうと、今日の感想を聞くと「楽しむことができた」と頼もしい言葉が! 「緊張はしたけど、自分たちのメッセージを大勢の人へ伝えることができて嬉しいという気持ちの方が強かった」「様々な立場からの平和への意見を聞くことで、自然と自分の考えが浮かび、質問することでさらに学びになった」と伝えてくれました。

これまでの活動を振り返って一番印象に残っていることを聞くと、4人とも「人生で一番緊張したスピーチコンテスト」を挙げ、選ばれるまでの過程や受賞した瞬間を昨日のことのように語ってくれました。

ニューヨーク派遣では国連職員や国連学校の先生・生徒たちが、年齢・国籍に関わらず自分に真剣に向き合い、違いや意見を尊重してくれているのがわかり嬉しかったこと、また、それらの経験を経て「これまで英語を勉強する意味がわからなかったけど、世界中の人とコミュニケーションをとるために、もっと勉強したいと思った」「言葉にして誰かに伝えるのは大変だけれど、自分の考えが磨かれていくことでもあり、その大切さがわかった」など自身の変化を伝えてくれました。

これまでのピースメッセンジャーの活動を見守ってきた横浜市教育委員会事務局の兵頭律子さんは「子どもたちは吸収力が高く、学んだことをすぐに実践に移そうとする力強さがある」「国連での会談では、最初は緊張していたが、だんだん積極的に質問するなどコミュニケーション能力も向上した」と、彼らの成長について語ってくれました。

また、国連派遣では子どもたちが学んだだけでなく、子どもたちの活動が国連職員の働く原動力にもなっていたことを実感し、40年近く続けてきたプログラムの意義を改めて感じたそうです。

最後に、これから平和のために取り組みたいことは?と質問すると、「ニューヨークでたくさん話しかけてくれたのが嬉しかったから、自分も人見知りだけど積極的に声をかけていきたいと思う」「言葉だけでなく、自分の得意なこと、例えばデザインで平和を表現していきたい」「ニューヨークで学んだことを学校のみんなに伝えたい!」と経験を未来へ繋げていく意気込みを教えてくれました。中には、「将来、国連で働くことも選択肢になった」という意見も!

今回取材した編集部も、子どもたちの実体験からくる率直な言葉に刺激され、「平和とは何か?」「平和のために何ができるのか?」を改めて考えました。

シンポジウムの参加者も、同じように感じた時間となったのではないでしょうか。

<この記事を書いた人>

ヨコエデュ編集部 ちらしずし

映画と演劇鑑賞が大好き。今年は小学生の娘と一緒にギターに挑戦するぞ!